2020 年 11 月,Tesa臺灣電子商務創業聯誼會舉辦【 2020 知識變現年會】,講題與講者如下:

- 個人與企業品牌的「知識變現」策略/Kaik 開課快手創辦人 林宜儒

- 無論是不是講師,都該學會的知識萃取術/前 Hahow 好學校 內容總監 原詩涵

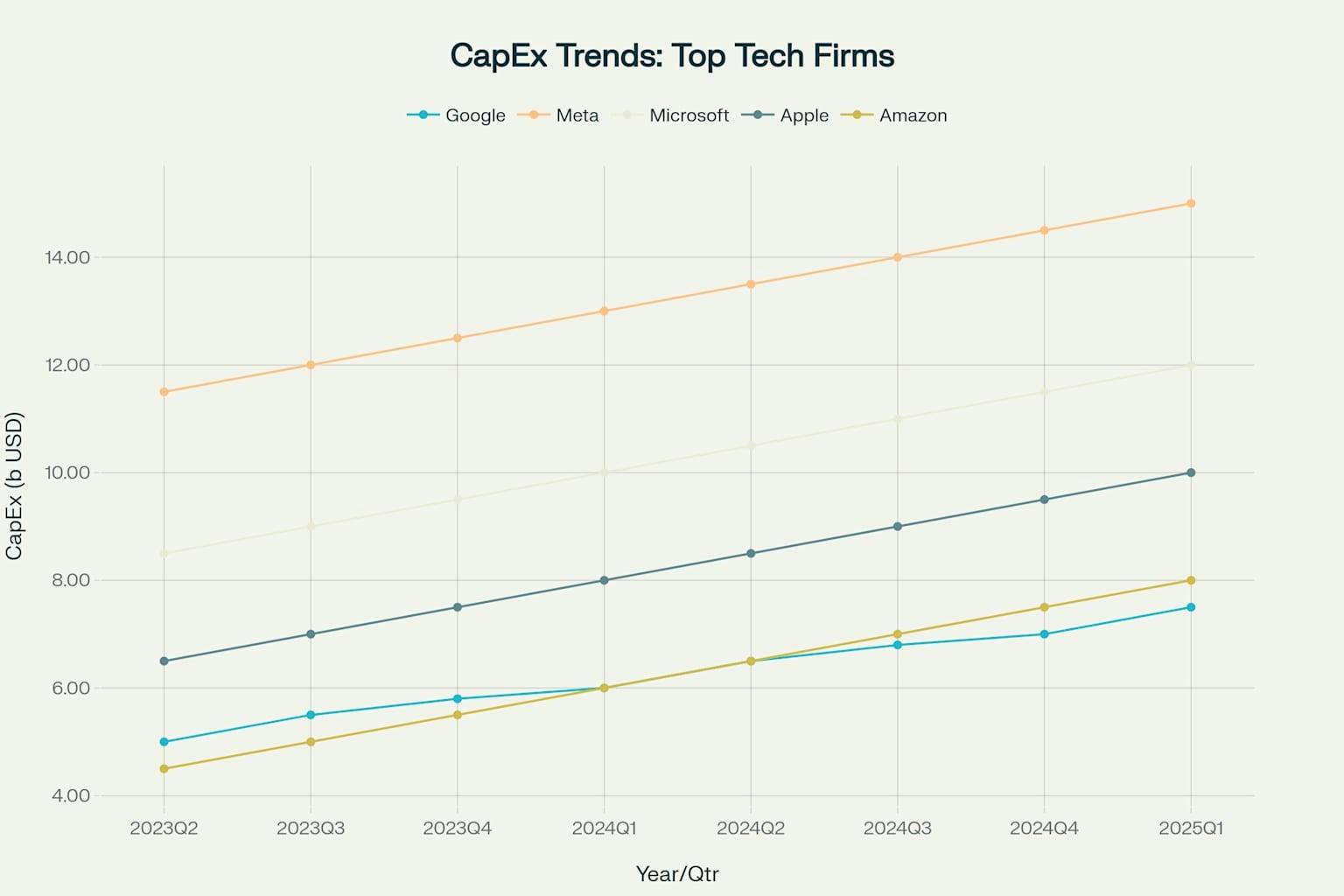

- 影響力變現-意見領袖的商品化與品牌化/PressPlay 創辦人 翁梓揚

- 感性內容與電商結合的新商業模式/女主角飾品共同創辦人 許中涵

- 知識價值創新與工作坊成功關鍵/檸檬知識創新創辦人 高永祺

- 知識工作者的企業內訓變現模式/言果學習創辦人 鄭均祥

- Podcast 的內容變現模式與挑戰/Firstory 共同創辦人 于子軒

- 財經與健康瘦身知識變現實戰之路/iFit 愛瘦身共同創辦人 謝銘元

- 有溫度的銷售講座/成真文創 負責人 王孝梅Qmei

- TeSA 2.0 的知識變現轉型之路/凱絡媒體 CARAT商務長 陳顯立

這個年會主打的 TA 是想要拓展品牌知名度與開發業務的創業老闆,想要把自己的專業轉化成收入的知識工作者,以及想了解趨勢與變現模式的知識產業從業人員。

這場年會的開場請林宜儒談知識變現的大框架,接著各位老師分享線上課程(原詩涵)、工作坊(高永祺)、企業內訓(鄭均祥)、Podcast(于子軒)等產品的開發與製作方法,也有談顧客關係、內容生成的 WowFood 新場景(翁梓揚),以及創新商業模式的女主角飾品(許中涵)、持續用不同形式創建內容謝銘元老師,還有分享面對客戶的銷售講座心法(王孝梅)、TeSA 2.0 的知識變現轉型之路(陳顯立)等。

每位講者準備的內容都很扎實,實用性也高,分享很多聽完可以立刻帶走的知識與行動方法。但我還是得老實說,聽了一整天下來大腦還是霧煞煞。覺得知識很多,多到有點雜亂的感覺。

林宜儒老師在開場的演講畫了一個知識經濟供應鏈:

知識經濟供應鏈。來源:林宜儒

指出知識變現是創作者把知識傳遞給消費者的過程。創作者透過知識萃取,將之產品化,以書籍、演講、課程等形式呈現,再透過資訊系統輔助販售形式(買斷、訂閱、會員),再選擇能觸及消費者的通路加以行銷,就構成了這個知識經濟供應鏈。

於是我將知識變現理解成「把知識轉化成產品再販售」的過程,既然是產品製程,那就可以用產品的思維來理解這整個知識變現年會的內容。

目前我想到的產品製程是「一個人的獲利模式」這本書裡提到的「個人商業模式圖」。

來源:一個人的獲利模式

這張圖摘要了一個產品的誕生過程:

(1)關鍵合作夥伴(Key Partners)

能幫你把價值提供給別人的人,能支持你行動的人,能提供關鍵資源或從事關鍵行動的人。

(2)關鍵活動(Key Activities)

你在做的事,例如生產、建造、銷售、解決問題等。

(3)關鍵資源(Key Resources)

了解你是誰?什麼事能讓你很投入?你喜歡獨自型的工作還是喜歡與人一起合作?你的關鍵能力有哪些?在自己之外,你擁有哪些資源?(如人脈、組織)

(4)價值主張(Value Provided)

你要傳遞給客戶的價值是什麼?你能幫別人解決什麼問題?客戶透過你的幫忙會得到什麼好處?

(5)客戶關係(Customer Relationships)

你如何持續幫助客戶?客戶期待你怎麼跟他們建立關係?(線上或線下?)

(6)通路(Channels)

你的客戶習慣用什麼通路?哪一個通路的轉換效果最好?怎麼讓新客戶找到你?

(7)目標客戶(Customers)

你的價值要傳遞給誰?什麼樣的人仰賴你的產品或服務?你客戶的客戶是誰?

(8)成本結構(Costs)

你要付出的時間、精神、成本有哪些?為了這個產品你要犧牲的事情有哪些?哪一個關鍵活動最耗費你的成本?

(9)收入與好處(Revenue and Benefits)

你的客戶願意為了你的產品或服務付出多少錢?除了收入,你還會獲得哪些?(例如成就感、專業提升、更多自由時間等)

有了這個商業模式圖,要理解知識變現年會的 10 場演講就容易了。以下從知識變現框架、知識產品怎麼做、客戶關係、通路、價值主張等角度來談。

一、知識變現框架

(1)個人與企業品牌的「知識變現」策略 林宜儒

這場演講以「咖啡寄杯、手機叫車、現代健身房」這三個案例開場,說明所有的創新都是從解決客戶的問題開始。這幾個案例的共通點是結合了各種技術技能,以改善用戶體驗為目標,讓知識成為創造商業收入的力量。想進入知識變現產業的人,可以先細讀上面的「知識經濟供應鏈」投影片,思考自己想要站在整個供應鏈的哪個位置。

這場演講也提到 RBF 營收分潤的融資模型(Revenues-Based Financing),指的是重視「協作效率」與「共同利益」的合作模式。一個產品從出廠到抵達消費者手上的過程中,有時會被平台或通路取走不小的利潤。而 RBF 就是要透過科技的輔助,讓不同才能的人共聚在一起,一起打造產品,最大化每個人能得到的收益。

二、關鍵活動:知識產品怎麼做

(1)無論是不是講師,都該學會的知識萃取術 原詩涵

喊涵老師講的就是知識經濟供應鏈裡面第一階段:「知識萃取」的方法。要有效率的萃取知識,首先要想清楚客戶想學習的初始動機是什麼?以滿足客戶需求的方向來萃取知識,才不會做出客戶不需要學習的內容。可直接操作的萃取技術如下:

- 用戶使用知識型產品之前的起點為何?

- 用戶使用知識型產品之後的終點為何?

- 為了讓用戶從起點走到終點,你要告訴他哪些方法、資訊、訣竅、注意事項?

- 你做這件事,別人同樣也做這件事,你會比別人多做哪些?

- 把知識切成最小單位

- 交換知識點的順序,藉此檢視教學邏輯與教學的必要性

(2)知識價值創新與工作坊成功關鍵 高永祺

高永祺老師在演講裡分享經營工作坊的方法。為什麼選擇工作坊?因為工作坊的內容向上可以轉換成線上課程、教學文章,向下可以轉換成顧問、專案服務。它能直接面對用戶,利用與學員互動的過程中找到可再挖掘的知識內容,作為未來生成課程的元素。

好的工作坊會在開始之前點出學員的痛點,想做好某件事卻不得其門而入的困頓。在講授知識點之前,會讓學員試著操作,遇到困難後由講師提供解法,之後再給予學員時間修正嘗試,最後做出可以帶回家的作品。

(3)知識工作者的企業內訓變現模式 鄭均祥

對於想要當講師的人來說,這場演講很實在也很誠懇地給了 SOP。小美老師先從「需求」開始談,企業為何要內訓?他想解決的問題是什麼?可能是提升員工能力,可能是栽培管理階層,也可能是例行公事。了解需求後就能根據企業需要去打造「課程」這個產品。

講師的利害關係人至少有三個:付錢的人(老闆)、評估的人(HR)、使用的人(員工)。每個人對這堂課的期待跟日後會的效益都不同。例如付錢的人希望可以透過付錢來解決問題,評估的人希望透過講師來幫老闆解決公司的問題。對員工來說,課程能不能對自己的職涯產生效益、不要浪費時間最是重要。

重點摘要:

- 了解企業開課原因

- 為何企業要往外尋找培訓資源

- 影響訂單是否成交的三種人:付錢的人、評估的人、使用的人

- 評估要點:經歷、口碑、內容、授課技巧

- 內訓課程類型

- 個人定位

- 市場是藍海還是紅海?

- 要鎖定的TA是誰?

三、客戶關係

(1)影響力變現:意見領袖的商品化與品牌化 翁梓揚

影響力變現的方式似乎很直觀,只要找網紅合作產品就會賣得好嗎?首先要留意的是「注意力不等於影響力」**。**Paul 舉了 AV 女優明日花綺羅的例子。明日花綺羅擁有廣大的粉絲與注意力,轉行賣內衣後曾創造不少話題,但是最終的銷售成果卻不佳。這是因為明日花綺羅的粉絲與會購買內衣的消費者是兩個完全不同的族群。

這場演講提到,影響力變現看重的是品牌與用戶之間的關係。例如在某個社群主打優惠時,要營造「這個社群的用戶是特別的」、「只有這個社群才擁有」的感受。

品牌要創造易於互動的內容,這個互動的元素又能再生成新的內容。內容創作者與粉絲互動的過程中,也就成為具有策略的用戶營運者。

(2)感性內容與電商結合的新商業模式 許中涵

「女主角飾品」不只是賣產品,也賣體驗。創造豐富的內容讓消費者細細玩味。從產品內容企劃、行銷內容規劃,到經營線上與線下活動,拉近與用戶之間的關係,透過這些互動內容在生成新的內容成為未來產品製作的養分。我自己對於張愛玲的雙鏡組產品很感興趣,原來張愛玲也可以是知識變現專家。

此外,「女主角飾品」若要深入談知識變現,我會更想知道公司是怎麼決定產品主題?從女俠元素、中藥元素到民國元素,這些素材成為飾品敘事的過程是什麼?

(3)財經與健康瘦身知識變現實戰之路 謝銘元

謝銘元老師認為知識變現先從內容做起,藉此吸引讀者與潛在客戶,同時透過建立社群來觀察商業需求。利用社群開發產品的優點,直接面對客戶意見、取得信任、開發產品、快速修正產品與行銷策略。

社群意見要如何追蹤和實現?可參考開發前、中、後步驟:

開發前:觀察文章數據、整理用戶意見

開發中:開放用戶投票、真人試用修正

開發後:引導回饋、前線人員回饋、比對過往業績

(日後改版與新品的參考方向)

(4)說出一場有溫度的銷售講座 王孝梅

銷售講座是一場有商業目的性的演講,內容要讓聽眾得到東西,同時有著「必須要達成目標的強烈意圖跟執行力」。

銷售講座最看重的就是現場與客戶之間的關係。從開場到核心內容,從提案到成交,都要盡可能了解聽眾的背景、需求,想辦法為客戶創造有價值的內容。講座核心內容的設計方向:

- 為觀眾創造價值的實質內容(為聽眾著想,希望他們可以學到東西)

- 把自己的優勢轉換為產業知識(不要講自己的產品有多強,要談產業知識,對後續的產品服務提案作出暗示)

- 真心為客戶的客觀觀點(你跟別人合作,沒有我也沒關係)

四、通路

Podcast 的內容變現模式與挑戰 于子軒

這場演講在很短的時間解析了 Podcast 的本質、特色與變現模式。變現模式包括:廣告、行銷、贊助。

演講內容很豐富,可以參考 Yu Hsin Wu 的這篇文章,已詳細地整理出講座的重點。我會把這場演講理解成「通路」,是因為我認為 Podcast 是傳遞內容的「媒介」,能不能透過廣告、行銷、贊助來變現,關鍵都在於 Podcast 的內容是什麼。

五、價值主張

TeSA2.0 的知識變現轉型之路 陳顯立

這場演講也提出了一個模組,「商業轉型的四大鴻溝」:

商業轉型的四大鴻溝。來源:陳顯立

這個模組敘述了從資訊到能力的四個階段:從無到有的資訊,從資訊到系統化的知識,從知識到做得到的技能,從技能到內化成習慣的能力,每一個階段到下一個階段之間都有一個 gap。要跨過 gap 沒有捷徑,必須在每個階段保持警覺,累積超過的閾值,就能進入下一個階段。

陳顯立老師說,TeSA1.0 是電商補習班,透過開設課程來得到收入,與其他教育機構相互競爭。到了 TeSA2.0,它已成為商務交流 Hub,收入是多重來源,不再追求短期獲利。2.0 建立一個平台讓學員互相交流、資源互相媒合,彼此生意互相加持。

我想 TeSA 從 1.0 走到 2.0 的過程,就是應用「商業轉型模組」的成果。透過轉換服務內容,從提供「產品」到提供「平台」,與用戶的關係從單向(生產者-消費者)拓展到更多的面向。

小結

就像 Naval Ravikant 在 podcast專訪裡面提過的,任何知識都有其基礎,只要有了根本知識,就再也不用擔心理解新的知識。

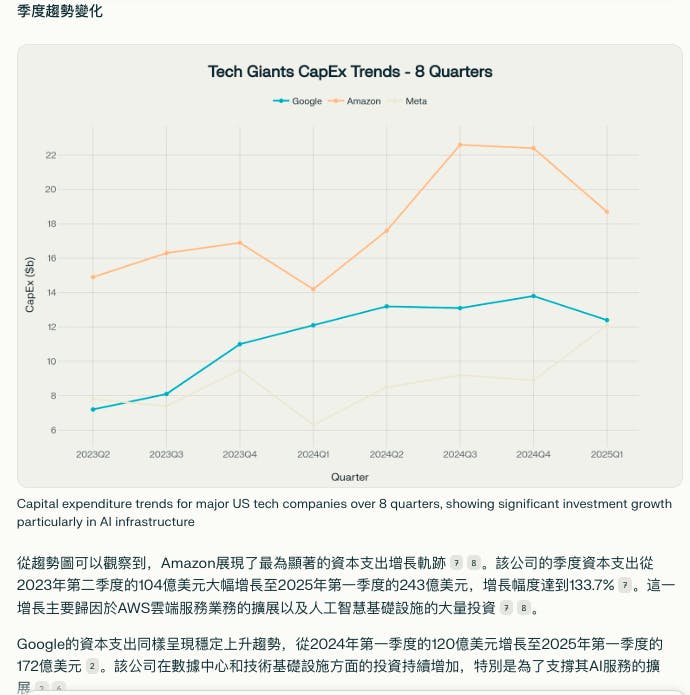

於是我就想,所謂「知識變現」這個近幾年開始盛行的「顯學」,它的知識基礎在哪裡呢?我會覺得每位老師講的內容似乎是各自獨立的學問與經驗,就好像散落在海灘上的寶石,撿拾的人若不把這些經驗知識串接起來,就只是收集很多收藏品但沒有應用的文物陳列館而已。於是寫了這篇文章,不知道你怎麼理解這場知識變現年會呢?